高校的创新创业教育从最初的萌芽起步发展到现在的势不可挡,在全国已经呈现出百花齐放、百家争鸣的格局,研究型、教学型、综合型、应用型高校结合各自的特点优势和办学定位,正走向多元化、差异化发展的道路。学校第三次党代会明确提出“创新创业”和“产教融合”两大特色,对未来的发展描绘了蓝图,明确了目标,分解了任务。接下来如何量体裁衣,在学生端和教师端下重拳、出狠招、破壁垒、定细则,这关系到即将到来的“十四五”期间,学校的创新创业教育能否后来居上,在同类高校中唱响“常工之声”的关键。

三次党代会引领,明确创新创业教育发展规划

从学校第三次党代会提出的“产教融合”和“创新创业”两大办学特色到如今正在编制的常州工学院“十四五”创新创业教育建设发展规划,都从顶层高度和需求视角向社会发出了从未有过的历史“最强音”。我校创新创业教育在学校的统一部署下紧扣发展战略目标,围绕创新创业教育组织架构、课程体系、制度政策、师资队伍、学科竞赛、实践基地、平台建设、特色班级等方面开启了一揽子系统性、开创性和突破性的举措。

促进专创融合,构建“2+X”课程结构培养模式

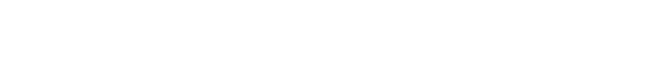

培养当代大学生创新创业意识,理论教学是启蒙教育的基础环节。把创新创业教育的课程和教材融入培养方案,是构建分层分类的创新创业生态链中的重要一环,也是推动专创融合和产教融合,顺应人才培养供给侧改革,促进高水平应用型人才培养高质量发展的抓手和支撑。近年来,创新创业学院协同教务处等部门,建立了创新创业通识课、创新创业实践课和创新创业工程项目训练的“2+X”课程学分体系结构。即在学校层面,由创新创业学院协同教务处负责组织,面向全体学生开设2个学分的创新创业通识课。目前以选修课的形式开设此类课程40多门,加上与人社局合办的SIYB创业培训课程,已经逐步形成种类齐全、动态优化的创新创业教育通识(选修)课程群,基本满足在校生普及创新创业知识的需求,一定程度激发了创新创业意识和提升了创新创业能力。而在二级学院层面,则要求开设X学分的专创融合课程,即依托学科竞赛、科研实践、创业培训、开办企业和社会调查等构成创新创业实践学分,以及将工程项目实例和列入高校学科竞赛排行榜的I级国家级竞赛作品嵌入的专创融合性课程学分,力求解决双创教育和专业教育的脱节、专业教育和地方产业的割裂、专业教师和创业导师背离的现象。

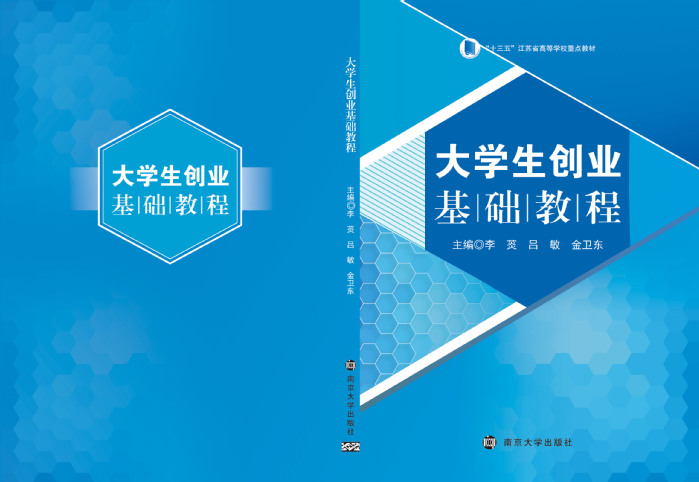

建设省级创新创业重点教材,完善创新创业教育体系

为了进一步丰富和完善面向全校的创新创业通识课程,形成通识必修、理论实践、课内课外、线上线下、校内校外相结合的“课-学-教-赛-创-产”多层次一体化的课程资源,近期,由我校牵头主编的江苏省高等学校重点建设教材《大学生创业基础教程》已通过专家审定,即将由南京大学出版社出版,这是我校首部创新创业类通识教材。该教材以立德树人为本,具有坚持应用型地方高校的办学定位,突出应用型地方高校大学生创业的案例比重,强调大学生创业的步骤体系,增加大学生创业的实践操作和呈现大学生创业的立体资源等特点。在内容编排上,结合当前热点,既增加了中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛和“挑战杯”等创新创业项目案例,又融入了大学生互联网创业和直播电商网红经济的知识,特别紧贴应用型地方高校学生创业的亲身经历,使创业更鲜活、更典型、更接地气,更有浓郁的地方特色。

教材的出版和课程的开设不仅为学校今后申报江苏省创新创业实践教育中心等多个双创平台作支撑,更是通过普及性的通识课程,培养全体学生的创新意识与创业精神,为后续发现和挖掘学生优秀的种子项目,指导学生撰写商业计划书,组织学生参加创新创业大赛,开设后面的专创融合课程,做好社会孵化对接作准备。

该重点教材预计2020年9月出版发行,围绕创新创业课程建设,学校将组织双创师资培训、课程教学参考资料整理和定期开展教研活动等一系列教学工作。努力实现每一堂课、每一个场所、每一次活动、每一项比赛都是言传身教和知行合一的课堂,让创新创业真正成为高等教育的重要“一课”,使我校在同类高校中跑出创新创业教育的加速度,在创新创业领域唱响“常工之声”,为高水平应用型人才培养模式的改革服务。

(创新创业学院 吕敏/文摄 李菼/审核)